Les défenseurs historiques du Français

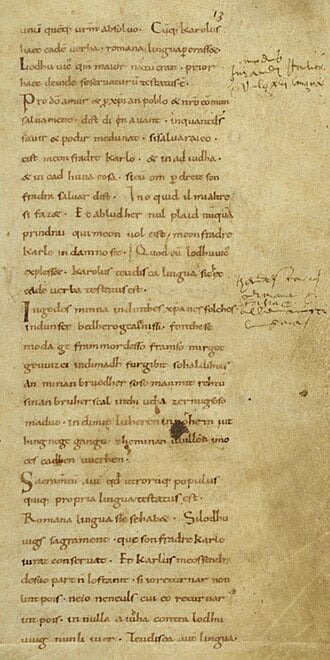

à la Bibliothèque Nationale. Daté de 842, il s’agit d’un accord géopolitique entre deux petits-fils de Charlemegne,

Charles le Chauve et Louis le Germanique, contre leur frère aîné Lothaire 1er. Louis le Germanique prononce son serment en langue romane pour être compris des soldats de Charles le Chauve qui récite le sien en langue tudesque

pour qu’il soit entendu des soldats de son frère.

Le texte en roman des Serments a une portée symbolique essentielle, puisqu’il constitue, pour ainsi dire,

« l’acte de naissance de la langue française ».

Même s’ils sont de moindre importance que le traité de Verdun qui les suit de peu ( le texte de ce traité, perdu, ne nous est pas connu), les Serments de Strasbourg sont primordiaux du point de vue de l’histoire linguistique, car ils sont une des premières attestations écrites de l’existence d’une langue romane en Francie occidentale et d’une langue tudesque,

ancêtres respectives du français et de l’allemand.

Le roi François 1er (1515 – 1547) a édicté en août 1539 l’Ordonnance de Villers-Cotterêts, aussi appelée l’ordonnance Guillemine, dont l’intitulé exact est « Ordonnan du Roy sur le fait de justice ». Elle a été rédigée par le chancelier Guillaume Poyet. Composé de 192 articles, ce texte législatif imposait l’emploi de la langue française pour tous les documents relatifs à la vie publique du royaume de France. Le français devient ainsi la langue officielle du droit et de l’administration, en lieu et place du latin. De plus, cet acte permet de se détacher de l’influence de l’Église et d’asseoir le pouvoir du roi. De précédentes ordonnances promulguées par Charles VII et Louis XII, en 1490 et 1510, obligeaient à ce que le latin soit remplacé par la langue maternelle ou celle du peuple. François Ier a renforcé ces décisions précédentes et en ce sens, il est un des premiers promoteurs et défenseurs de la langue française. L’ordonnance s’inscrit donc dans une suite de décisions royales remplaçant progressivement le latin par les langues maternelles dans les actes du droit.

– Ordonnance de Moulins de 1490 par Charles VIII en 1490 :

– Ordonnance de 1510 sous Louis XII :

– Ordonnance d’Is-sur-Tille promulguée par François Ier le 10 octobre 1535.

Cette ordonnance est le plus ancien texte normatif encore en vigueur en France, ses articles 110 et 111 (concernant la langue utilisée par la justice) n’ayant jamais été abrogés.

Imprimeur et lexicographe réputé, Robert Estienne (1503 – 1559) est distingué par François 1er

qui le nomme imprimeur royal et l’assura de sa protection sa vie durant. Améliorant sans cesse les traductions et les textes anciens qu’il enrichit de préfaces et de notes judicieuses, il perfectionne le métier d’imprimeur en lui ajoutant une dimension de recherches et d’érudition.

Ainsi il est à l’origine de nouvelles polices pour l’impression, en collaboration avec Claude Garamont.

Il imprime des bibles hébraïques, latines, le nouveau testament en grec, un nouveau testament bilingue en moyen français avec texte latin en regard, et nombre de les textes d’auteurs grecs et latins jamais publiés auparavant .

Son ouvrage le plus important pour l’avancée de la langue française est son « Dictionnaire françois-latin, contenant les motz et les manières de parler françois, tournez en latin » qui passe pour le premier dictionnaire de français,

en y établissant l’inventaire des richesses de cette langue.

Il fit aussi œuvre de grammairien en publiant en 1558 « Gallicæ grammatices libellus »

un traité de la grammaire française, où il fixa les principes du langage.

Sous le règne de François 1er, un groupe de poètes, dont les plus célèbres sont Pierre de Ronsard (1524-1585)

et Joachim du Bellay (1522-1560), forment un mouvement, connu sous le nom de Pléiade, dont l’ambition est d’exalter la puissance poétique de la langue française. Dix ans après la signature de l’ordonnance de Villers-Cotterêts, Du Bellay publie en 1549 : Défense et illustration de la langue française, un manifeste indissociablement littéraire et politique.

Du Bellay veut faire de la langue française « barbare » et «vulgaire » une langue élégante et digne .

Avec ses camarades de la Pléiade, il va l’enrichir pour en faire une langue de référence et d’enseignement.

C’est un manifeste visant avant tout à l’invention de la langue française, considérée par Du Bellay et par les auteurs contemporains comme une langue en devenir, une langue qui n’a pas encore fait ses preuves au regard de celles de la culture antique.

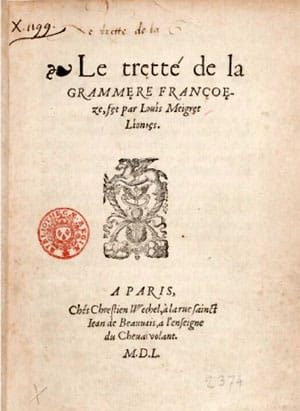

Louis Meigret ou Maigret (vers 1510 – 1558) est issu d’une famille aisée de Lyon, proche des milieux protestants.

Installé à Paris en 1538, il mène ses activités de traducteur, grammairien et réformateur de l’orthographe. C’est en 1542 qu’il publie un premier ouvrage sur la langue, un « Traité touchant le commun usage de l’escriture francoise, faict par Loys Meigret : auquel est debattu des faultes, et abus en la vraye, et ancienne puissance des letres ».

En 1550, il produit son ouvrage majeur, « Le trętté de la grammęre françoęze, fęt par Louís Meigręt Líonoęs ».

On lui doit ainsi la première grammaire du français rédigée en français.

Charles-Louis Livet déclare : « Ce n’est point Dubois, ce n’est point Henri Etienne qui est le père de la grammaire française : c’est Meigret… il fallait un homme de cette vigueur, pour poser, avec autant de bonheur,

sous une forme souvent définitive, les principes qu’il a mis en circulation. »

« En quelques années, Louis Meigret invente tout : le pamphlet dirigé contre l’orthographe traditionnelle, la querelle orthographique, l’échec de la réforme » (Cerquiligni 1998). Grammairien d’un « immense talent » (Chevalier 1968), Louis Meigret a participé à la défense et à l’illustration de la langue française, par ses traités sur la langue française, et par ses traductions. Il a traduit plus de vingt ouvrages d’auteurs grecs, latins et de l’allemand Durer.

Né à Nimes où il étudie à la faculté des Arts, Jean Nicot (1530 –) devient à Paris archiviste du roi.

Diplomate, il est envoyé au Portugal d’où il envoie à Catherine de Médicis de la poudre de tabac, alors surnommé « herbe à Nicot » ou « herbe à la Reine », pour soigner les migraines de son fils François II. Il est ainsi considéré comme l’introducteur du tabac en France.

On attribue à ce grand voyageur érudit la création du premier grand dictionnaire français-latin, conçu au XVIe siècle.

Ce « Dictionnaire françois-latin de Nicot », est une organisation et refondation des dictionnaires de Robert Estienne (1531) de Guillaume Budé (1544) Jean Thierry (1564), augmenté des notes de son ami le président Aimar de Rançonne.

En 1606, le libraire Douceur réunit son Dictionnaire par ordre alphabétique, avec l’Acheminement à la Langue française de Jean Masset, le Dictionnaire de Gilles de Noyers, et le Nomenclator de Hadrianus Junius, sous le nom de Thresor de la langue francoyse tant ancienne que moderne.

À peine cent ans après l’ordonnance de Villers-Cotterêts est fondée en l‘Académie Française sous l’impulsion et la protection du Cardinal de Richelieu. C’est un groupe de lettrés, le cercle Conrard, dont les membres se réunissent depuis 1629 à Paris qui inspire au cardinal de constituer ce groupe en Académie française.

« La principale fonction de l’Académie sera de travailler avec tout le soin et toute la diligence possible à donner des règles certaines à notre langue et à la rendre pure, éloquente et capable de traiter les arts et les sciences » (article 24 des Statuts).

Trois objectifs sont définis pour réaliser la mission de normalisation de la langue.

– l’édition d’un dictionnaire lexicographique fixant l’usage de la langue – nomenclature, orthographe, sens et prononciation des mots. C’est le Dictionnaire de l’Académie française, dont la première édition est publiée en 1694 et la neuvième en 2024.

– les recommandations sur les règles de la langue par des publications officielles.

– la participation aux différentes commissions de terminologie, pour créer de nouveaux mots dans tous les domaines.

En 2017, l’Académie française donne son opinion sur l’écriture inclusive, qu’elle juge comme un « péril mortel »

En 2019, l’Académie française, après avoir été longtemps opposée à la féminisation, vote à une large majorité le rapport de la commission formée par quatre académiciens sur la féminisation des noms de métiers et de fonctions.

Elle décerne chaque année environ soixante prix littéraires, le plus renommé étant le Grand prix de littérature de l’Académie française. L’Académie française se compose de 40 membres (les « Immortels ») élus par leurs pairs.

Surnommés « les immortels », les académiciens doivent ce surnom à leur devise « À l’immortalité » qui est gravée sur le sceau donné à l’Académie par le cardinal de Richelieu. Depuis sa fondation, elle a reçu en son sein plus de 700 membres.

Vaugelas (Claude Favre de Vaugelas 1585 – 1650) est un auteur, grammairien, un des premiers membres de l’Académie Française. Son ouvrage majeur « Remarques sur la langue française, utiles à ceux qui veulent bien parler et bien écrire » démontre son attachement à un bon usage du français. Il s’efforce de définir et de codifier ce bon usage du français en s’inspirant de la langue parlée à la cour du roi. Son rôle à l’académie a été de premier plan, en organisant et animant les débats sur les travaux en cours. Ayant fait auparavant de nombreuses et brillantes observations sur la langue, il les offrit à l’académie. Perfectionniste et souvent pointilleux, il se rendit extrêmement utile dans l’élaboration du Dictionnaire de l’Académie Française, consacrant quinze années de sa vie à rédiger les articles débutant par les lettres A à I.

Homme agréable, civil et respectueux, malgré une vieillesse marquée par une santé déclinante, près de sa fin, il lança avec élégance : « Je m’en vais, je m’en vas, l’un et l’autre se dit ou se disent. »

Pierre Richelet (1626 – 1698), d’abord avocat à Paris, laisse les affaires pour se consacrer aux lettres.

Féru de langues anciennes et ayant appris l’italien et l’espagnol, il se distingue comme grammairien et lexicographe. D’humeur critique, il se fit nombre d’ennemis – La Houssaye, Furetiètre et autres. La première édition de son dictionnaire contient nombre de traits envers ses contradicteurs. Outre son Dictionnaire paru en 1680; il fait paraître « la Versification française, ou l’Art de bien faire et tourner les vers » en 1671,« Commencements de la langue française,

ou Grammaire tirée de l’usage et des bons auteurs», en 1694, « Connaissance des genres français » en 1694,

« Les plus belles Lettres des meilleurs auteurs français », en 1689.

Son œuvre maîtresse, le « Dictionnaire françois, contenant les mots et les choses, plusieurs nouvelles remarques sur la langue française, ses expressions propres, figurées et burlesques, la prononciation des mots les plus difficiles, le genre des noms, le régime des verbes, avec les termes les plus communs des arts et des sciences: le tout tiré de l’usage et des bons auteurs de la langue française» a connu 44 éditions successives entre 1679 et 1811.

Son Dictionnaire français se distingue : par le rejet des termes dialectaux, par le fait que seuls les termes du bon usage figurent dans le dictionnaire, par le rejet des termes archaïques, par le rejet des termes triviaux.

Après des études de droit à Paris, Antoine Furetière (1619 – 1688) entre dans les ordres pour être nommé abbé dans le diocèse de Bourges. Passionné de littérature, d’histoire antique et de langues orientales, il publie des fables, poésies et romans, ce qui lui vaut d’entrer à l’Académie Française.. Il publie en 1666 le « Roman bourgeois » satire des magistrats et hommes de robe parisiens.

Mais sa renommée s’établira avec la parution de son Dictionnaire universel, dont il fait paraitre en 1684 un extrait.

Il est exclu pour cela de l’Académie française, suite à une cabale et les attaques de ses détracteurs. Il avait déclenché cette tempête hostile parce qu’il avait, lui-même, condamné la lenteur des linguistes et grammairiens à faire avancer le dictionnaire de l’académie.

Il se met à dos les académiciens et La Fontaine qui ne l’approuve pas. La querelle s’amplifie jusqu’à la parution de « Couches de l’Académie » en 1687 où il fustige l’académie et les académiciens.

C’est après sa mort, en 1694, que parait le « Dictionnaire de l’Académie françoise » dont le succès ne s’est jamais démenti comme appelé familièrement « le Furetière », encore réédité de nos jours.

Antoine de Rivarol (1753 – 1801) s’engage dans la carrière des lettres plutôt que la carrière ecclésiastique prônée par sa famille. Homme de goût, élégant, beau parleur, il séduit dans les salons parisiens où son esprit brillant et polémiste fat merveille mais lui attire très tôt de nombreux et virulents ennemis. Rivarol insistait sur la qualité principale du français, la clarté, et lui prêtait les qualités qui semblaient alors appartenir à l’esprit français : « Dégagée de tous les protocoles que la bassesse invente pour la vanité et le pouvoir, elle en est plus faite pour la conversation, lien des hommes et charme de tous les âges, et puisqu’il faut le dire, elle est de toutes les langues la seule qui ait une probité attachée à son génie.

Sûre, sociale, raisonnable, ce n’est plus la langue française, c’est la langue humaine. »

Dans son essai intitulé « De l’universalité de la langue française », Antoine de Rivarol répond à trois questions posées

le 3 juin 1784 par l’Académie de Berlin dans le cadre d’un concours : « Qu’est-ce qui a rendu la langue française universelle ? Pourquoi mérite-t-elle cette prérogative ? Est-il à présumer qu’elle la conserve ? ». Le succès est au rendez-vous : il remporte le premier prix ex-æquo avec le philosophe allemand Johann Christoph Schwab ! Pourquoi un tel triomphe ? L’écrivain revient brillamment sur l’histoire du français et défend le « génie » de cette langue.

« Ce qui n’est pas clair n’est pas français », affirme-t-il !

Henri Grégoire, dit l’abbé Grégoire (1750 – 18313), montre une intelligence précoce et après des études brillantes chez les jésuites, il étudie la philosophie et la théologie. Ordonné prêtre en 1775, il fait montre d’une grande attention à ses paroissiens. D’un caractère vif et parfois emporté, il montre une grande ouverture d’esprit et sa carrière est marquée par une grande diversité de centres d’intérêt.

Il devient l’une des principales figures de la Révolution française. Élu député du Premier Ordre en 1789 par le clergé du bailliage de Nancy aux États généraux, Henri Grégoire se fait rapidement connaître en s’efforçant, dès les premières sessions de l’Assemblée, d’entraîner dans le camp des réformistes ses collègues ecclésiastiques et de les amener à s’unir avec le tiers état. Il participe à la rédaction de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Il est connu comme l’auteur de la formulation de l’article 1 : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune ».

Il contribue aussi à la création, en 1794, du Conservatoire national des arts et métiers, de l’institution du Bureau des longitudes, de l’Institut de France. Enfin, un des traits majeurs de son œuvre est son combat constant, opiniâtre, passionné, contre l’esclavage, contre le racisme et pour l’émancipation des juifs.

Enfin, sa contribution à l’évolution de la langue se caractérise par son « Rapport sur la nécessité et les moyens d’anéantir les patois et d’universaliser l’usage de la langue française »

1881 – 1882

Jules Ferry (1832 – 1893) est un homme d’État français ministre de l’instruction publique.

À ce titre, il est l’auteur des lois instaurant l’instruction obligatoire et gratuite. Ces lois permettent de démocratiser et de généraliser le français sur tout le territoire métropolitain et colonial de cette époque. Ainsi vu comme le promoteur

de « l’école publique laïque, gratuite et obligatoire », il est considéré après sa mort comme l’un des pères fondateurs

de l’identité républicaine.

– La loi du 16 juin 1881 établissant la gratuité absolue de l’enseignement primaire dans les écoles publiques rend l’école publique accessible à tous les enfants, indépendamment de leur origine sociale et des revenus des parents.

– La loi du 16 juin 1881 relative aux titres de capacité de l’enseignement primaire exige que les instituteurs obtiennent un brevet de capacité pour pouvoir enseigner dans les écoles élémentaires.

– La loi du 28 mars 1882 sur l’enseignement primaire obligatoire affirme l’obligation de l’enseignement primaire pour les enfants des deux sexes, de 6 à 13 ans.

Maurice Grevisse (1895 – 1980) devient instituteur en 1915, puis poursuit une brillante carrière d’enseignant.

Apprenant le latin et le grec, il obtient en 1925 le titre de « docteur en philologie classique ».

Il fut un professeur de rédaction exceptionnel, admiré et redouté pour sa rigueur et sa quasi-infaillibilité en matière de syntaxe et d’orthographe. Après avoir remanié une grammaire scolaire, il rédige une œuvre originale qu’il améliorera toute sa vie, « Le Bon usage».

C’est une véritable grammaire de référence, qui suit l’évolution de la langue et propose des réponses précises et nuancées. André Gide, et d’autres grammairiens, vont saluer ce travail minutieux. Son ouvrage est refusé par de nombreux éditeurs jusqu’& ce qu »un simple éditeur de Namur prenne ce risque. Les 704 pages du Bon Usage, tirées à 3000 exemplaires, seront un grand succès suivi de nombreuses autre rééditions.

Il recevra pour sa carrière de nombreux prix et distinctions, dont le prix De Keyn de l’Académie royale de Belgique en 1939 et la médaille d’or de l’Académie française en 1946.

C’est aujourd’hui la grammaire incontournable des utilisateurs les plus exigeants de la langue française : écrivains, correcteurs, traducteurs, journalistes, rédacteurs, professeurs de français…

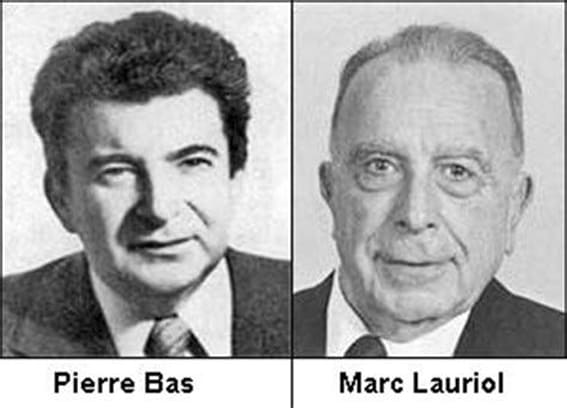

La loi Bas-Lauriol

Les deux hommes politiques Pierre Bas et Marc Lauriol sont à l’origine de la loi du 31 décembre 1975

relative à l’emploi de la langue française. Cette loi rend l’usage du français obligatoire dans l’affichage public et la publicité commerciale, et interdit l’utilisation de tout terme ou expression étrangère. Les noms de ces deux hommes politiques établissant la primauté de la langue face aux attaques des slogans anglo-saxons dans tous les médias ne sont pas assez cités, comme d’authentiques défenseurs de la langue.

Peut-être que l’action de Jacques Toubon abrogeant leur loi pour en imposer une autre

ne leur rend pas suffisamment justice.

La loi Toubon

Jacques Toubon (né en 1941) est un haut fonctionnaire et homme politique français, député et plusieurs fois ministre. Ministre de la Culture et de la Francophonie entre 1993 et 1995, il entreprendra de nombreuses actions pour la défense de la langue française et la promotion de la francophonie, notamment par la loi 94-665 du relative à l’emploi de la langue française dite loi Toubon. La loi Toubon s’appuie sur une disposition introduite en dans la Constitution de : « La langue de la République est le français » (article 2)

Ce texte reconnaît le droit aux citoyens français, pour les textes légaux, et au consommateur pour ce qui concerne la présentation des produits, les modes d’emploi et les garanties, de s’exprimer et de recevoir toute information utile en français. Elle crée également l’obligation d’une rédaction en français pour ces documents.

De nombreux détracteurs de cette loi la baptiseront ironiquement « loi AllGood ».